Marcello Dudovich 1

Marcello Dudovich 1

Trieste 1878 - Milano 1962

Cartellonista, illustratore, decoratore e pittore.

Considerato il più importante disegnatore pubblicitario italiano, inizia

a dipingere a Trieste dopo aver tentato senza successo di lavorare sul

mare imbarcandosi come mozzo su di una nave mercantile. Dopo una brave

esperienza a Monaco di Baviera, si trasferisce a Milano dove entra a far

parte della celebre Casa Ricordi con il compito di trasferire sulla pietra

litografica i bozzetti di celebri artisti dell'epoca, tra i quali Leopoldo

Metlicovitz che lo nota e lo apprezza tanto da incoraggiarlo a disegnare

soggetti pubblicitari. Uno dei suoi primi manifesti, per i cappelli Borsalino,

è considerato un capolavoro di arte reclamistica, così come il notissimo

cartellone creato nel 1934 per la Nuova Ballila Fiat, tipico per l'insolita

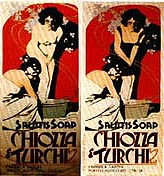

vista da tergo di una bella donna. La sua produzione è vasta e caratterizzata

da una costante buona qualità e dalla presenza assidua della figura femminile.

(Cat.,

Il manifesto FIAT 1899 - 1965, a cura di A. C. Quintavalle, mostra

GAM Torino, Ed. GAM, Torino 2001)

Studia a Trieste alle Scuole Reali. Nel 1897 si trasferisce a Milano dove lavora per le

Officine Grafiche Ricordi. Nel 1898 collabora a Bologna con le Edizioni Chappuis.

Nel 1920 è fra i fondatori della Società Editrice STAR e dal 1922 al 1936 è

direttore artistico, insieme a Nizzoli e Martinati, dell'Impresa Generale Affissioni Pubblicità

(I.G.A.P.). Nel 1911 collabora con la rivista tedesca "Simplicissimus" e con importanti riviste

italiane fino alla fine degli anni Trenta. Nel 1900 viene premiato con la medaglia

d'oro all'esposizione Universale di Parigi. Dal 1906 al 1911 realizza i famosi

manifesti pubblicitari per i grandi magazzini Mele di Napoli. Dal 1917 al 1919 è a Torino

dove realizza cartelloni pubblicitari per l'industria cinematografica, e nel 1920 inizia

la sua collaborazione con la Rinascente. Partecipa alla Xll e XIII Biennale di Venezia

(1920 - 1922). Vince il concorso per il manifesto delle Feste di Primavera di Bologna

(1899, 1900, 1901, 1902), del traforo del Sempione (1906), che non verrà

stamapato, della ditta Borsalino (1911). E' operativo fino ai primi anni Sessanta.

(Mughini

G., Scudiero G., Il manifesto pubblicitario italiano, Nuova

Arti Grafiche Ricordi, Milano 1997)

A quindici anni entra come garzone nello Studio di Metlicovitz, grande esperto della

riproduzione presso le Officine Ricordi di Milano, dove viene in contatto con i grandi cartellonisti

del tempo: Hohenstein, Villa, Cappiello, Maialoni. Dal 1899 al 1905 lo troviamo a Bologna a lavorare per il litografo francese Chappuis. Nello

stesso periodo crea dei manifesti divenuti famosi: Fedora (1899), Trionfo della Moda (1900),

Fiera del Santo di Padova (1899), Compresse Gasai (1905). Nel 1900 vince la medaglia d'oro all'Esposizione di Parigi ed inizia la sua collaborazione a

riviste satiriche. Dopo un brevissimo soggiorno a Genova presso l'Editore Armamno, ritorna alle

Officine Ricordi, dove rimane sino al 1915 e dove crea una serie di splendidi manifesti per la Casa di Mode "Mele", di Napoli.

Contemporaneamente, collabora alla pagina mondana del settimanale tedesco "Simplizissimus", giornale letterario a sfondo satirico.

Nel 1921 fonda a Milano la "Star", una società editrice, ed inizia la sua trentennale

collaborazione con la "Rinascente", i grandi magazzini di Milano, per i quali realizza

numerosimanifesti. Nell'ultimo periodo della sua vita si dedica in particolare al disegno, al ritratto ed alla

decorazione, partecipando con successo a numerose mostre.

(Venturini

Nestore, Drink posters, Franco Muzzio Editore, Padova 1988)

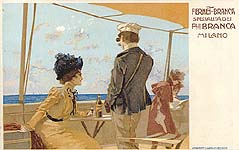

Cartellonista, illustratore, pittore. A Milano nel 1897, inizia la sua attività di grafico presso le Officine Ricordi, sotto la guida di grandi maestri del manifesto come Hohenstein e Metliclovitz. Chiamato alla dirczione artistica dello stabilimento Chappuis, nel 1899 si trasferisce a Bologna ed inizia un' intensa attività che riscuote subito ampi consensi: nel 1900 vince il concorso per il manifesto per le Feste di Primavera di Bologna (bisserà il successo nelle edizioni del 1901 e 1902) ed ottiene una medaglia d'oro alla Esposizione Universale di Parigi. Nel 1906, ormai affermato cartellonista, dopo un breve periodo di collaborazione

con lo stabilimento Armanino di Genova, ritoma a Milano presso Ricordi. Lo stesso anno ottiene il primo premio per un manifesto che celebrava il traforo del Sempione. Tra il 1906 ed il 1911 realizza numerosi manifesti per i Grandi Magazzini Mele di Napoli (ciclo che diverrà quasi il simbolo della Belle Epoque in Italia); nel 1911 vince il concorso per il manifesto indetto dalla ditta Borsalino. Nel medesimo anno è chiamato a collaborare come illustratore alla pagina mondana della celebre rivista tedesca "Simplicissimus" e si trasferisce a Monaco di Baviera, iniziando a frequentare come inviato le più prestigiose località alla moda d'Europa. Rientra in Italia allo scoppio del primo conflitto mondiale e subisce una sorta di emarginazione artistica a causa della

sua collaborazione alla rivista tedesca. Nel 1917 è a Torino, dove per un paio d'anni realizza vari manifesti cinematografici. Nel 1920 ritorna a Milano, dando vita alla Star, ditta che produce manifesti per conto dell'iGAP (Industria Generale Affissioni Pubblicitarie), iniziando in

quegli anni la lunga collaborazione che lo legherà alla Rinascente per la quale, dal 1921 al 1956, realizzerà oltre 100 manifesti. Direttore artistico dell'iGAP dal 1922 al 1936, crea manifesti per le campagne pubblicitarie delle maggiori industrie italiane. Forse il più noto e celebrato dei cartellonisti italiani, Dudovich produce in quasi sessantenni di attività più di 1000 manifesti, attraversando impeccabilmente stili e mode, dal Liberty al Déco, dal Novecento al "realismo sociale", caratterizzandosi sempre in maniera originale e, spesso, rivoluzionaria, anticipando o determinando il linguaggio della moderna comunicazione pubblicitaria, di cui può considerarsi uno degli iniziatori. Il Dudovich mondano e dalle frequentazioni cosmopolite mostra una particolare predilezione per la Riviera romagnola fin dagli anni Dieci. Dapprima affittava per la stagione estiva una casetta nel paese di Riccione, poi, dagli anni Trenta, sempre a Piccione, una villetta in Viale Dante, che diverrà, soprattutto, la residenza estiva della moglie Elisa (che morirà nel 1945 proprio a Riccione) e della figlia. Dal 1935 si intensificano i rapporti con Gea della Garisenda, la celebre e bellissima cantante che aveva lanciato "Tripoli bei suoi d'amore", che egli conosceva dagli anni Dieci, e con il marito, senatore Teresio Borsalino, titolare della famosa industria di cappelli per il cui manifesto pubblicitario aveva vinto nel 1911 il concorso. "Dudo" fu sovente ospite di Gea e di Teresio, specie quando si staccò dalla moglie, dapprima a Piccione, poi a Rimini a Villa Aventi sul mare, quindi a Villa Amalia di Villa Verucchio. A Villa Amalia, un tempo nido d'amore di Bartolomeo Porgami e di Carolina di Brunswick, Dudovich lascia una insolita testimonianza; per sdebitarsi dell'ospitalità di Gea della Garisenda, si cimenta infatti nella decorazione a fresco di un salottino in cui ricrea lo scenario medievale che contraddistingueva la terra dei Malatesta: castelli, - Gradara, Verucchio, Montebello, Torriana -, movimentate scene di caccia al cinghiale, spettacolari giostre a cavallo, raffinati momenti di quiete a corte con libri "galeotti" aperti sul leggio, variopinti e

svolazzanti stendardi e festoni, dame, cavalieri, armi, "amori", falconi, paggi, levrieri. Se la pittura, unico esempio superstite ad affresco dell'artista triestino, risente dello stile un po' corrivo del tempo (il 1946), per quanto riguarda gli effetti "plastici" e compositivi, egli

sembra recuperarli dagli esiti più felici ed originali della sua attività grafica. Per l'ambiente romagnolo (oltre ai Borsalino, l'artista ebbe rapporti di superficiali frequentazioni con i Luppis e i Pastelli), Dudovich esegui anche manifesti turistici per Rimini, illustrazioni per

le riviste "Perle" e "Piccione", volantini pubblicitari per la Tessitura Gessaroli di Rimini. Autore tra i più prolifici di bozzetti per la pubblicità, dalla fine degli anni Trenta egli si avvaleva per la realizzazione di manifesti della collaborazione di Walter Resentera, pittore di qualità, nato nel 1907 e che aveva sposato sua figlia Adriana. Nonostante l'aggiornamento di stile in senso postcubista che si avverte in tarde composizioni sia attribuibile al bravo genero (autore anche di decorazioni murali a Pedavena e a Massafra, non lontane dalle scene dipinte a Villa Verucchio da Dudovich), nell'idea e nell'invenzione stupefacente che caratterizzano le opere si riconosce sempre la zampata da leone del vecchio maestro che, in tanti anni di attività, sempre rivela una capacità di rinnovamento e una freschezza d'invenzione inesauribile e

straordinaria.

(Cat.,

Il mare di Dudovich, Fabbri Editori, Milano 1991)

Marcello

Dudovich rappresenta la maggiore personalità espressa dall'arte cartellonistica

italiana. Attivo per oltre cinquant'anni, ha dato vita,

(AA.VV., Catalogo Bolaffi del Manifesto Italiano, Giulio Bolaffi Editore,

Torino 1995)

È il simbolo del manifesto italiano.

Fecondo e longevo, inventò la svolta del

manifesto di primo '900, e divenne il miglior cartellonista della nostra

scuola. Iniziato da Metlicovitz,

presso Ricordi, alla litografia, riuscì ad imporsi come

disegnatore e fu strappato alla Ricordi dall'editore bolognese Chappuis.

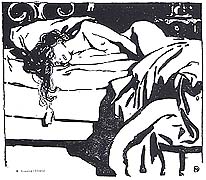

Da Fisso l'idea (1899), con l'uomo nudo di schiena

nell'intingolo di inchiostro, al

Borsalino (1911), con sedia, guanti e bastone a far immaginare, con malizia,

un'assenza, diede scena, forma e fama a numerose ditte e imprese. E se

Dudovich non divenne il prodotto da reclamizzare, fu il prodotto a

diventare Dudovich. Il risultato

ottenuto fu lo stesso: l'affermazione del marchio e il

successo della vendita. Collaborò con quasi tutte le riviste italiane

del suo tempo. Da Novissima a Ars

et Labor. Lungo fu anche il suo rapporto con

Simplicissimus di Monaco (dal 1911 in poi) dove era stato chiamato a

sostituire Rezniceck.

(AA.VV., Nei dintorni di Dudovich, Catalogo

della mostra, Modiano, Trieste 2002)

1897 ca

|

1899 |

1899

|

1899 |

|

1899 |

1899 |

1899 |

|

|

1900 ca |

1900 ca |

1900 |

1900

|

1900 |

1900 ca |

1900 |

|

1901 |

1901 |

1901 |

|

1901 |

1902 |

1902 ca |

|

|

1903 |

1903 |

1904 |

|

1904 ca |

1904 |

1905 |

|

|

1905 |

1905 ca |

1905 |

1905 ca

|

1905 ca |

1905 ca |

1905 |

|

1905 |

1906 ca |

1906 |

|

|

1906 |

1906 |

1906 |

|

|

Pagine: 1(fino al 1906) - 2(1907-1912) - 3(1913-1921) - 4(1922-1925) - 5(1926-1930) - 6(1931-1935) - 7(1936-1962)