![]() Fortunato

Depero 1

Fortunato

Depero 1

Fondo 1892 -

Rovereto 1960

Nel 1914, a Roma, frequenta ambienti futuristi dove entra in contatto con Marinetti e

Balla. Nel 1915, sottoscrive con quest'ultimo il manifesto Ricostruzione Futurista

dell'Universo. Nel 1919, a Rovereto, apre La Casa d'Arte Futurista Depero. Dal 1920

si dedica con maggiore assiduita alla produzione pubblicitaria. Dal 1928 al 1930 è a

New York dove si occupa di grafica pubblicitaria ed illustrazione. E' del 1929 il

Manifesto dell 'Aeropittura Futurista, mentre nel 1931 pubblica Il Futurismo

e l'Arte Pubblicitaria e il Numero Unico Futurista Campari. Nel 1933 fonda la rivista "Dinamo

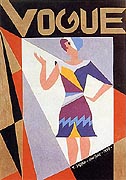

Futurista". Come illustratore collabora con numerose riviste, italiane e straniere, fra le

quali: "Emporium" (1927), "The New Yorker" (1929", "Vanity Fair" (1930-31),

"Vogue" (1930).

(Mughini

G., Scudiero G., Il manifesto pubblicitario italiano, Nuova

Arti Grafiche Ricordi, Milano 1997)

Fortunato

Depero fu uno dei primi artisti in Italia ad aderire al movimento futurista nel

1913. Successivamente (1932) si distinse all'interno dello stesso movimento

teorizzando il Manifesto dell'Arte pubblicitaria (inteso ovviamente come nuova

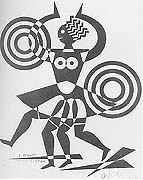

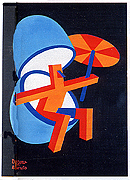

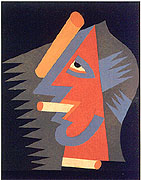

corrente artistica e non come oggetto da affissione). Grazie alla sua tecnica

pittorica, eccezionale per originalità, e sempre in evidenza per il

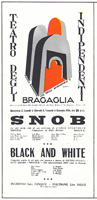

suo iperattivismo (scenografie teatrali,

arazzi, poesie, colonne sonore, progetti architettonici), Depero si

qualificò come uno dei maggiori talenti artistici italiani di questo secolo.

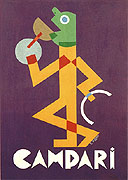

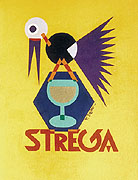

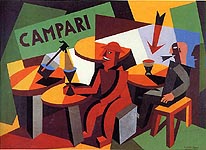

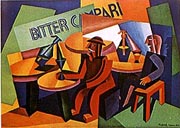

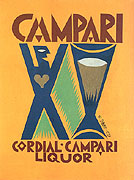

Notevole fu la collaborazione con la Campari e che, a fronte di una consistente

quantità di bozzetti e illustrazioni per riviste, non sfociò però mai in

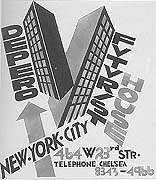

manifesti pubblicitari stampati. Tra il 1928 e il 1930 Depero partì alla volta

degli Stati Uniti, dove realizzò numerosi splendidi disegni (soprattutto

copertine) per periodici come «Vogue», «Vanity fair» ecc., confermando il

successo che già aveva raggiunto in Italia.

(AA.VV., Catalogo Bolaffi del Manifesto Italiano, Giulio Bolaffi Editore,

Torino 1995)

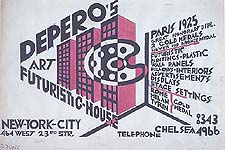

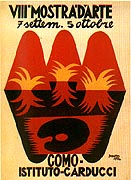

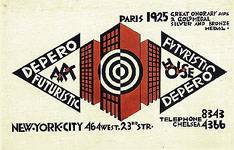

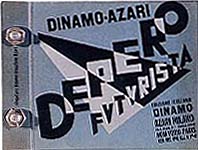

Dal 1913 è a Roma dove firma con Balla il manifesto Ricostruzione futurista dell'universo (1915). Nel '17 entra in contatto con Diaghilev e con il cubo-costruttivismo russo e realizza i Balli plastici al Teatro dei Piccoli di Roma. Tornato a Rovereto nel '19 da vita alla Casa d'Arte Futurista, che produce arazzi, oggettistica, mobili. Nel '27 confeziona con Azari il libro imbullonato Depero Futurista 1913-1927. Espone con i futuristi alla Biennale di Venezia (nel '26, nel '32, con personale, e altre), e nel '31 alla I Quadriennale romana. Partecipa alla V

Triennale a Milano, all'Esposizione d'arte decorativa di Monza (1923) e a quella di Parigi (1925). Tra il '28 e il '30 è a New York ove si occupa dì

grafica pubblicitaria e teatro. Nel '31 firma il manifesto L'aeropittura futurista, nel '32 il Manifesto dell'arte pubblicitaria futurista e nel '33 da vita alla rivista "Dinamo". Nel '41 esegue un mosaico per

I'E42.

(AA.VV., Il Futurismo a Milano, Mazzotta, Milano 2002)

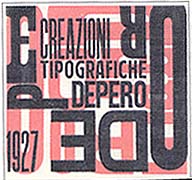

Nasce a Fondo (TN) il 30 marzo 1892. Nel 1913 si trasferisce a Roma; qui frequenta gli ambienti futuristi e tramite la Galleria Sprovieri, dove espone le sue prime opere, conosce Balla, Cangiullo e Marinetti. Nel 1915 firma con Balla il Manifesto della Ricostruzione Futurista dell'Universo. L'impegno creativo di Depero si muove subito verso una totale reinvenzione della realtà e delle cose: "l'onomalingua", parole libere da ogni schema e costruzione sintattica e le sue scenografie, vere e proprie costruzioni meccaniche, astratte e straordinarie. Il coinvolgimento dell'arte con la vita è continuo, la sua casa diventa un vero laboratorio. Progetta dipinti, arazzi, oggetti d'arredo, macchine, cartelloni pubblicitari, in uno stile proprio e convulso, dinamico e geometrico, costruito da un continuo infittirsi di elementi

diversi. Tra il 1921 e il 1922 allestisce a Roma il Cabaret del Diavolo nell'hotel l'Elite des Etrangères. E questa l'occasione per una totale invenzione di una realtà magica ed esaltante, in un gioco di luci e colori. Nel 1925 si reca a Parigi con Balla e Enrico Prampolini per esporre all' "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrieis Modernes". Tornato a Roma, partecipa con quindici opere alla Biennale e nel 1926, appoggiato da Margherita Sarfatti, presenta un'opera alla "I Mostra del Novecento Italiano". Nello stesso anno espone nella sala futurista alla "XV Biennale" di Venezia. Alla fine degli anni Venti si reca negli Stati Uniti, dove lavora come decoratore di ristoranti e sale da ballo; contemporaneamente porta avanti la sua ricerca grafica disegnando le copertine della rivista "Vanity Fair". Nel 1927 realizza Depero Futurista - II libro imbullonato, un'opera rivoluzionaria nel campo dell'editoria. In questi anni collabora con alcune testate ("La Sera", "Illustrazione Italiana", "Secolo illustrato") e realizza alcune campagne pubblicitarie come quella per la Campari. Nel 1932 pubblica il Manifesto dell'Arte Pubblicitaria Futurista in cui teorizza questa sua nuova attività. Nel 1929 sottoscrive il Manifesto dell'Aeropittura Futurista. Negli anni Trenta, torna alla pittura ed espone col gruppo futurista alla "I Quadriennale" di Roma del 1931 e alle Biennali di Venezia del 1932 e

del 1936. La sua ricerca continua in questi anni senza notevoli variazioni anche se risente dell'isolamento in cui lo relegano i fautori del ritorno all'ordine e della tradizione della pittura classica. Nel 1933 fonda la rivista "Dinamo Futurista", in difesa dell'originalità e della creatività artistica. Alla fine degli anni Quaranta si stabilisce a Rovereto e partecipa ad alcune importanti rassegne. Nel 1951 è presente alla mostra degli astrattisti alla Galleria Bompiani a Milano e la Triennale di Milano gli dedica un'importante mostra retrospettiva. Le mostre sul futurismo che vengono allestite in questi anni alla Biennale di Venezia, tendono a relegare l'opera di Depero in una posizione secondaria. Ma alla fine degli anni Cinquanta la sua posizione all'interno del Movimento viene rivalutata grazie all'importante mostra storica sul futurismo a Palazzo Barberini a Roma. Muore a Rovereto il 29 novembre 1960.

(Cat., Il colore del lavoro, mostra Milano, Torino, Piacenza,

Electa, Milano 1991)

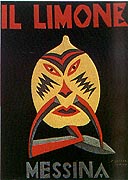

Inizia a dipingere giovanissimo e, negli anni '10,

si avvicina al Futurismo impressionato da Boccioni e dopo aver conosciuto Balla

e Marinetti. È il futurista della pubblicità per antonomasia. La sua

produzione, in ogni campo della

grafica applicata, è enorme. Fonda la Casa del Mago. Lavorerà sui tessuti, sui

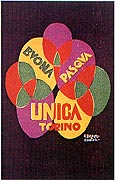

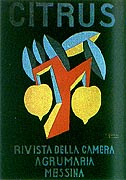

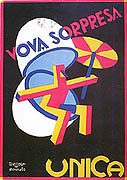

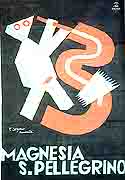

mobili, sulle suppellettili. Da Campari a Unica, da Presbitero a Magnesia S.

Pellegrino, la sua grafica inconfondibile colorerà le strade italiane. Tenterà

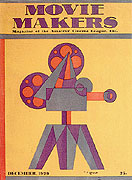

anche la via americana. Disegnerà cartoline e manifesti, illustrerà libri e

opuscoli. Ritroviamo sue copertine su Il Mondo e, fra gli altri, su Secolo XX e

Movie Makers.

(AA.VV., Nei dintorni di Dudovich, Catalogo

della mostra, Modiano, Trieste 2002)

1916 |

|

1918 |

1919 |

|

|

1922ca |

|

|

1924 |

1924 |

1924 |

|

|

1924 |

1924 |

1924 |

|

|

1925 |

|

1925 |

1926

|

1926 |

|

1926 |

1926

|

|

|

1927 |

|

|

1927 |

1927 |

1927 |

|

|

1927 |

1927 |

1927 |

1927

|

1927 |

1927 Bozzetto |

1927 |

|

|

1928 |

1928 |

1928 |

|

|

1928 Bozzetto |

1928 |

|

|

1929 |

1929 |

1929 |

|

|

|

1929 |

|

1929 |

1929 |

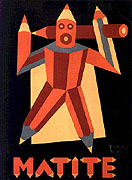

1929 BozzettoVenus pencils |

1930 |

1930 ca. |

1930 ca |

|

|

|

1930 ca |

|

1930 |

1930 ca.

|

1930 |

1930 |

1930 |

1930 |

1930 |

||

1930 ca.

|

1930 ca |

1930 ca |

|

|

|

|||

1930

|

|

1930 |

1931 |

Pagine: 1(fino al 1930) - 2(1931-1960)